【不登校から回復まで】7つの段階と親が心がけたいこと

あなたが今、このブログにたどり着いたということは、お子さんの「不登校」について、何か解決の糸口を探していらっしゃるのではないでしょうか。

そして、母親であるあなたも

「このままどうなってしまうの?」

「どうしたらまた学校へ行けるようになるの?」

と、様々な思いを抱え、心配から眠れない夜を過ごし、先の見えない不安に押しつぶされそうになっていることと思います。

かつての私も、あなたと同じように、娘の不登校に悩み苦しんだ一人です。

出口の見えないトンネルの中にいるような、そんな辛い日々を送っていました。

状況をどうにかしたいけれど、一体何をすればいいのかわからず、時間だけが過ぎていく焦燥感は、今でも鮮明に覚えています。

今回の記事では、かつての私と同じように悩んでいるお母さんに向けて

- 今、具体的に何をしたらいいのか

- そして、その過程で大切にしてほしいこと

こちらについてお伝えしたいと思います。

知っていますか?不登校には「7つの段階」があること

不登校には、お子さんの心の変化や行動によって分けられる「7つの段階」があると言われています。この段階ごとに、お子さんの心理状態や必要なサポートは異なってきます。

お子さんが今どの段階にいるのかを理解することは、お子さんの回復への大きな一歩となるはずです。

今回は、私自身の経験を交えながら、この7つのステップについて詳しくお話ししていきます。

ステップ1:不登校の予兆期

まず、はじめに…

不登校は、突然始まるものではありません。

多くの場合、お子さんから小さなサインが送られています。この時期に、お子さんの変化に気づき、寄り添うことが大切です。

予兆として見られるサインの例

- 家族との会話が減る

- 感情的になったり、不安げな表情やイライラが増える

- 以前は楽しんでいた習い事への興味が薄れる

- 夜更かしが増える、昼夜逆転傾向がある

- 朝なかなか起きられなくなる

- 体調不良を訴えることが増える

- クラスメイトや先生に対する愚痴や不安を口にする

- 成績が落ちる、テスト結果を隠す

私の娘の場合、不登校になる前は、学習のために用意したタブレットで動画を見る時間が明らかに増えていました。

彼女に、当時の心境を聞くと「動画を見ていないと、どうにかなってしまいそうだった」と言っていました。

もし、お子さんにこのようなサインが見られたら、「何か困ったことはある?」と優しく声をかけてみてください。

そして、お子さんが何か話してくれた時には、否定したり、すぐにアドバイスしようとしたりするのではなく

まずはその気持ちを受け止め、寄り添う姿勢を大切にしてください。

ステップ2:不登校開始期

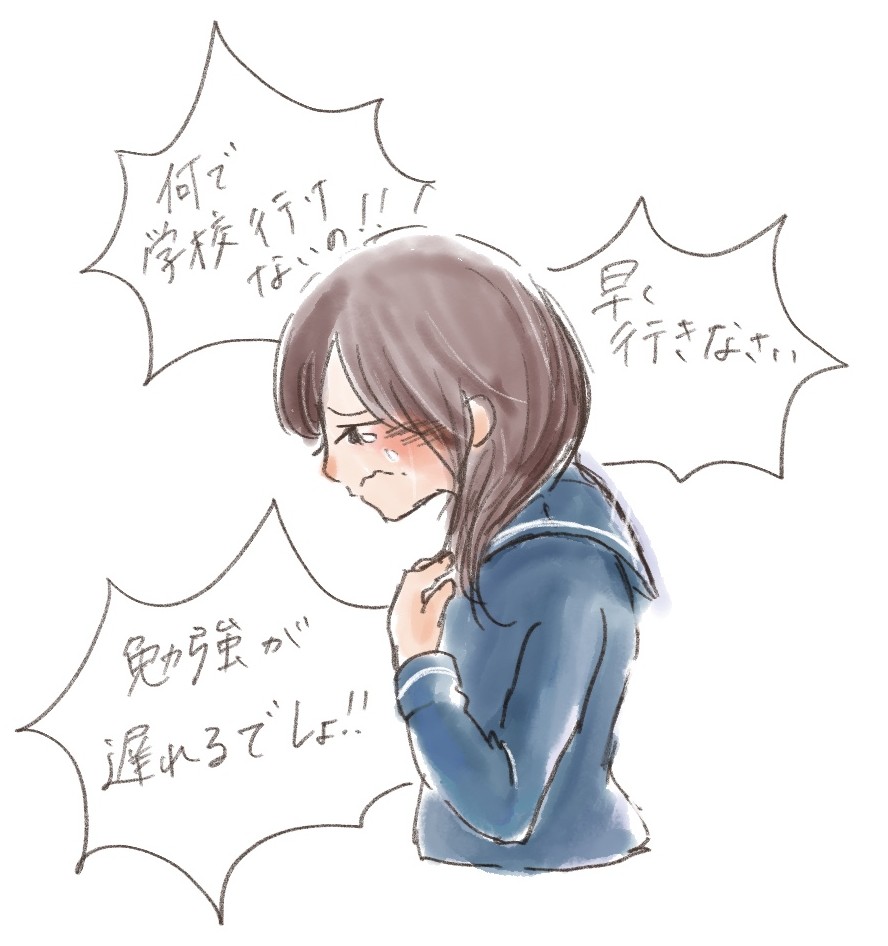

学校へ行くことへの不安や恐れが強まり、実際に登校を嫌がるようになる時期です。

この時期に見られる様子

- 学校への強い不安を示し、登校が困難になる

- 学校行事への参加を嫌がる

- 朝になるとベッドから出てこない、起きられない、立てないなど体調の著しい悪化が見られる

- 食欲不振や不眠などの症状が出る

娘が中学2年生のゴールデンウィーク明け、突然、腰が痛くて動けなくなり、歩くことさえ困難になったのはこの時期でした。

今思えば予兆はあったものの、突然の体調不良に、私は目の前が真っ暗になりました。

私自身にも、登校しぶりの経験があったため、本能的に無理強いは良くないと判断し、「ゆっくり休もうね」と声をかけました。

しかし、心の中は動揺と恐怖でいっぱいでした。

当時の娘の気持ちとしては、体の不調による不安よりも、「これで学校に行かなくても済む」という安心感の方が大きかったそうです。

この時期のお子さんは、心身ともにエネルギーが不足しています。

ご家族ができることは、登校を無理に促したり、責めたり、質問攻めにしたりせず、ただただゆっくりと休ませてあげることです。

ステップ3:完全不登校期

完全に学校を休むようになり、不登校の状態が明確になる時期です。

この時期に見られる様子

- 一日中ベッドで過ごす

- 学校に関わることへの強い拒否反応を示す

- 自分への無価値感や否定感が強まる

- 部屋から出たがらない

- 入浴時間が極端に長くなる、または不潔になる

- 生活リズムが大きく崩れる

この頃の娘は、強い不安から、私の部屋から出ることを極端に嫌がるようになりました。

「もうどうしたらいいかわからない」と泣きながら私に抱きついてきたこともありました。

お子さんにとって非常につらい時期ですが、ご家族にとっても同じように苦しい時期だと思います。

私もこの頃は、不眠や食欲不振で体重が大きく減ってしまいました。

子どもは、そんなお母さんの辛さを誰よりも敏感に感じ取り、自分を責めてしまうことがあります。

意見したり、指導したりするのではなく、「あなたはあなたのままでいいんだよ」という温かい姿勢で接してあげてください。

ステップ4:不登校定着期

不登校の状態が日常となり、学校に行かないことが当たり前になってくる時期です。

この時期に見られる様子

- 家での生活リズムが一定化してくる

- オンラインやネットゲームでのコミュニケーションを好む

- 学校以外の学習方法や、フリースクールなどの選択肢について考え始める

- 家族との関係が安定してくる

- 不登校であることへの罪悪感が和らぐ

- 将来への不安が高まる

この時期のお子さんの心理としては、将来への焦りや不安が強まる傾向があります。

親御さんも同じように、焦りを感じたり、この状態がずっと続くのではないかと恐れたりするかもしれません。

一方で、お子さん自身も、学校に行けていないことへの罪悪感が少しずつ和らいだり、ご家族の覚悟が固まってきたことで、家族との関係が安定してくる時期でもあります。

この頃、私が、娘に提案した、学校外での学習(家庭教師や塾)に対して、「ママ、ありがとう!私もやりたいと思ってた!」と言ってくれたことがありました。

しかし、実際に勉強を始めると、なかなか内容が頭に入らず苦労しているようでした。焦る気持ちはあっても、心と体が一致しないような状態だったのかもしれません。

また、この頃から私は、娘の良いところを見つけて褒めることを意識的に始めました。

書籍を参考に実践したのですが、子どもの自己肯定感を高めるために非常に有効だと実感しました。

少し続けていくと、お子さんの方から、やりたいことや欲しいものなどを次々と要求してくるかもしれません。

お子さんと話し合いながら、様子をさりげなく観察しつつ、できることからゆっくりと始めていくのが良いでしょう。

ステップ5:活動の再開期

特定の友人と家の外で会ってみたり、外への意識が再び芽生え始める頃です。

この時期に見られる様子

- 外出する気持ちが出てくる

- やってみたいことを口に出したり、実際に行動したりすることが出てくる

- 不安と期待が入り混じりながらも、将来への希望が少しずつ見え始める

- 自己肯定感も少しずつ高まってくる

良いところを見つけて褒めることを1週間ほど続けた頃から、娘はお菓子作りやバドミントンなど、色々なことに興味を持ち始め、様々な要求をするようになりました。

友人と約束してお祭りに出かけたり、携帯電話で連絡を取り合うことも増えました。

ご家族は、お子さんの気持ちを否定せずに尊重し、小さな成功体験を積み重ねられるように応援してあげましょう。

ステップ6:リハビリ期

学校への復帰に向けて、具体的な行動を起こし始める時期です。

この時期に見られる様子

- 前向きな気持ちが芽生え、立ち直る力が育ってくる

- 学習や好きな習い事など、無理のない範囲で再開できるようになる

- 保健室登校や別室登校、特定の授業だけなど、少しずつ学校とのつながりが再開できる

- 規則正しい生活リズムが整ってくる

再開した活動への意欲が高まり、実際に行動に移せるようになってきます。

娘もこの頃には、保健室登校や半日だけの登校など、再登校に向けて具体的な行動ができるようになりました。

それでも、担任の先生からの電話に直接出るのを嫌がったり、カウンセリング室に登校を始めた頃は、「カウンセリング室までの廊下が暗くて長すぎて、辿り着けない気がする」と言っていたのを覚えています。

今考えると、あの頃の彼女の複雑な心境がよく表れていたのだと思います。

この時期のお子さんは、必死で再登校に向けて心を固めようとしています。

無理をさせたり、一気に元の状態に戻そうとするのは禁物です。

アドバイスや規律を教えようとするよりも、「行けるようなら行く、行けないなら無理はしない」という、お子さん主体のスタンスで見守る姿勢が大切です。

ステップ7:完全登校期

不登校を乗り越え、安定して学校に通えるようになる時期です。

この時期に見られる様子

- 安定して学校に通えるようになる

- 学校行事や集団行動にも参加できるようになる

- 不登校を克服したことで自信がつき、困難を乗り越える力が身につく

やっと登校を再開したお子さんを見守る親御さんの気持ちは、複雑かもしれません。

「また、何かあったらどうしよう」

「無理をしていないかな」

と、心配で落ち着かない気持ちになることもあるでしょう。

でも、大きな困難を乗り越えて、今、お子さんはまた一歩成長しようとしています。

娘は、約2ヶ月で再登校しましたが、今思えば、あの頃とても気丈に振る舞っていました。

彼女の心の中を完全に理解することはできませんが、私には、必死で学校生活に溶け込もうとしているように見えました。

再登校を開始した頃のお子さんは、やはり多くのエネルギーを使います。

質問攻めにしたり、指導しようとしたりせず、

まずは、困難を乗り越えたお子さんの頑張りを認め、温かい目で見守る姿勢で寄り添いましょう。

そして、少しずつお子さんが自立していくのを見守っていきましょう。

どんな段階でも変わらない大切なこと〜子どもの心に寄り添い、信じて待つ〜

今回は、不登校の7つの段階について解説してきましたが

お気づきでしょうか?

段階によってお子さんの心理状態や行動は変化しますが、どの段階においても、ご家族にとって最も大切なことがあります。

それは、「子どもの心に寄り添うこと、そして、信じて待つこと」です。

親の立場からの意見や指導ではなく、お子さんの心に耳を傾けるコミュニケーションが何よりも大切なのです。

お子さんが不登校になる背景には、自己肯定感が十分に育っていないことが関係していると言われています。

本物の自己肯定感とは、「ありのままの自分でここに存在していていいのだ」と思えること。

そのために、私たちができることは、

- お子さんの話を否定せずに受け止めること

- アドバイスや指導をするのではなく、お子さんの話を聴くスタンスを忘れないこと

- いつでも親子間で本音で話せる状態を作っておくこと

このように、無条件に受け止める姿勢や

自分の考えと違っていても否定するのではなく、お子さんの気持ちや世界観を理解しようと寄り添う姿勢が大切なのです。

「寄り添い、信じる」ことの難しさ〜お母さん自身の自己肯定感と向き合う〜

しかし、この「子どもの心に寄り添い、信じて待つ」ということは、実際にはとても難しいことです。

私も経験しましたが、お子さんが不登校の状態にある時、お母さんの心はなかなか平常ではいられません。

「私の育て方が悪かったんだ」と自分を責め、辛い思いをするお母さんは本当に多いのです。

そんな状況の中で、お子さんを無条件に受け入れ、寄り添うということは、決して簡単なことではありません。

私たちのカウンセリングルームにも、日々、たくさんのお母さんたちが、様々な悩みを抱えてご相談に来られます。

お子さんの不登校をきっかけにカウンセリングを受ける方も少なくありません。

そして、お子さんの問題を深く見ていくと、実は、お母さん自身の自己肯定感が十分に育っていないという根本的な原因にたどり着くことが少なくありません。

お母さん自身の自己肯定感が低い状態では、お子さんの自己肯定感を育ててあげることは、頭では理解できていても、非常に難しいのです。

「母親自身の自己肯定感は、今からでも育てられるの?」と、不安に思われる方もいるかもしれません。

大丈夫です。

必要なサポートを受ければ、いつからでも自己肯定感を育むことは可能です。

実際に、私の自己肯定感は50代になってから育ちました。

一歩踏み出す勇気をあなたに

私たちカウンセリングルームポポラスの「心の土台構築実践プログラム」では、お母さん自身の自己肯定感を向上させること、

つまり、お母さん自身の自己受容を促すサポートを行っています。

お母さん自身の自己肯定感を育てるためには、お母さん自身の心の「育て直し」が必要です。

カウンセラーが、時には母親や父親の代わりとなって、お母さん自身の自己受容を丁寧にサポートしていきます。

お母さん自身に自己肯定感が育つことで、お子さんにも自然と温かい愛情や受容の気持ちを与えられるようになっていくのです。

カウンセリングルームポポラスでは、そんなあなたをサポートするための準備ができています。

- これまで、なかなかプロを頼る決断ができなかった方

- 色々と試したけれど解決に至らなかった方

そんなお母さんたちが、私たちのプログラムを修了した後には、ご主人やお子さんとの関係を劇的に改善され、生き生きと輝く姿を見せてくれています。

変わることができるのは、勇気を持って一歩を踏み出せる人です。あなたもその一歩を踏み出して、未来を変える選択をしてみませんか?

私たちはあなたのその選択を全力でサポートします。

決してあなたを一人にはしません。一人で苦しまないでくださいね。

不登校のお悩みを相談できるカウンセラー▼

https://popolus.jp/counseling_c/

カウンセリングルーム ポポラス/カウンセラー ▼

https://popolus.jp/about/